Das Thema Pensionen hat in den letzten Monaten bundesweit deutlich an Bedeutung gewonnen. Das zeigen die Ergebnisse aktueller repräsentativer Umfragen. Konkret sind 48 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, dass sich die Politik diesem Anliegen dringend widmen sollte, so die Anfang Mai 2025 durchgeführte Umfrage des hiesigen Gallup-Instituts.Im Dezember des Vorjahres waren es noch 33 Prozent.

Gleichzeitig können sich 58 Prozent der Österreicher nicht vorstellen, dass sie von ihrer späteren staatlichen Pension gut leben können. Das ergab eine im Auftrag der Valida Vorsorge Management durchgeführte Umfrage des Marktforschungsinstituts Spectra. Der Grund liegt wohl auch in einem deutlichen Anstieg der späteren Pensionslücke, also der Differenz zwischen dem letzten Gehalt und der ersten Pension. Diese Lücke wird auf 1.243 Euro geschätzt. Sie fällt damit deutlich größer aus als bei den vor rund drei Jahren erfragten Angaben: Damals wurde die Lücke auf 824 Euro beziffert.

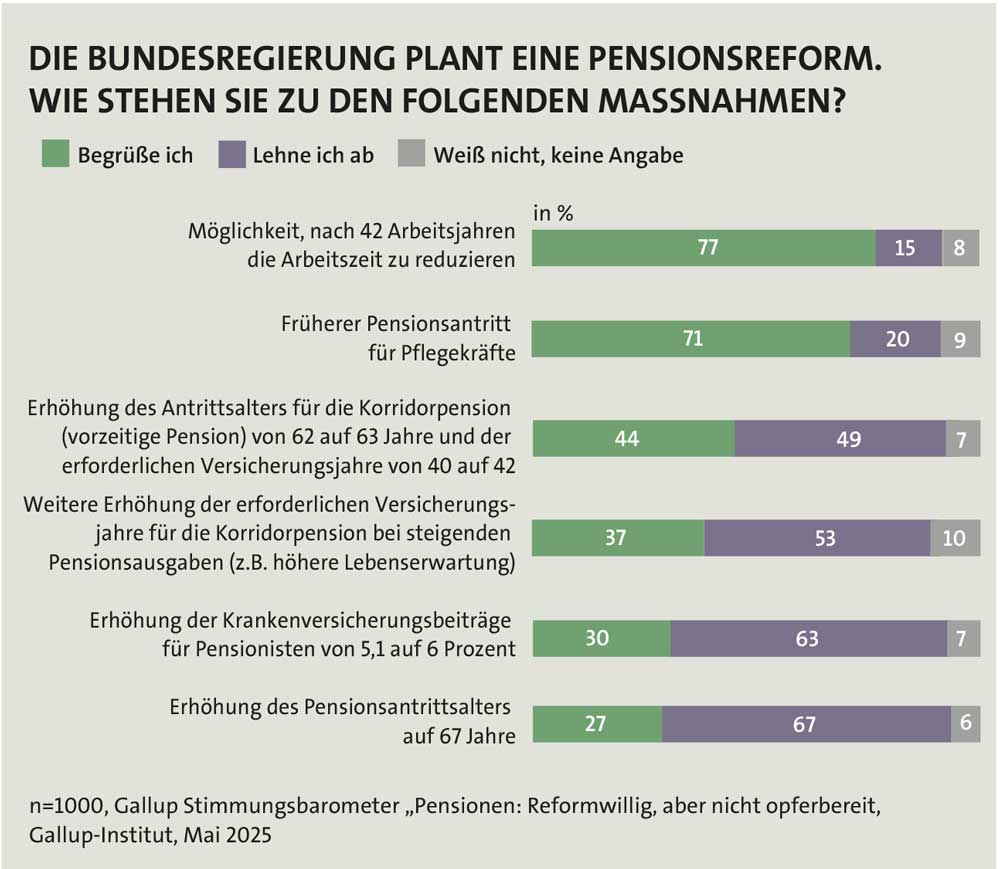

Die Resultate der Gallup-Studie offenbaren auch, dass bei einer Zustimmungsquote von 81 Prozent in der Bevölkerung weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass wir in Zukunft bis zum Pensionsantritt länger arbeiten werden. Dabei ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung beim Pensionsantritt groß. Fast drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass die Bundesbürger selbst entscheiden sollten, wann sie in den Ruhestand gehen wollen. Das spiegelt sich auch in der Bewertung verschiedener Maßnahmen wider, welche die Politik jetzt umsetzen will. So wird die Teilpension überwiegend begrüßt, während Verschärfungen bei der Korridorpension auf breite Ablehnung stoßen (siehe Schaubild).

Die Resultate der Gallup-Studie offenbaren auch, dass bei einer Zustimmungsquote von 81 Prozent in der Bevölkerung weitgehend Einigkeit darüber herrscht, dass wir in Zukunft bis zum Pensionsantritt länger arbeiten werden. Dabei ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung beim Pensionsantritt groß. Fast drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass die Bundesbürger selbst entscheiden sollten, wann sie in den Ruhestand gehen wollen. Das spiegelt sich auch in der Bewertung verschiedener Maßnahmen wider, welche die Politik jetzt umsetzen will. So wird die Teilpension überwiegend begrüßt, während Verschärfungen bei der Korridorpension auf breite Ablehnung stoßen (siehe Schaubild).

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Mitte Juni benannten ÖVP-Klubobmann August Wöginger, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty die Teilpension, Altersteilzeit und einen Nachhaltigkeitsmechanismus als die nächsten Reformschritte zur Sicherung der Pensionen. Laut Wöginger wurden bei der Korridorpension und der Aliquotierung im Rahmen der Budgetberatungen bereits Veränderungen im Nationalrat beschlossen. Letztgenannte bezieht sich auf die inflationsbedingten Pensionsanpassungen, die seit 2023 ausgesetzt waren und ab dem nächsten Jahr reaktiviert werden sollen – und zwar mit einem Anpassungsfaktor von 50 Prozent unabhängig vom Antrittsmonat.

Ein früherer Pensionsbeginn durch Inanspruchnahme der Korridorpension wird ab 2026 erst später möglich sein. Denn das Antrittsalter soll etappenweise von 62 auf 63 Jahre steigen, die erforderlichen Versicherungsjahre von 40 auf 42 Jahre. Die Anpassung soll in kleinen Schritten von jeweils zwei Monaten pro Quartal erfolgen. Laut Pensionsversicherungsanstalt Österreich beträgt das Höchstausmaß der Pensionsabschläge derzeit 15,3 Prozent und zwar für eine Korridorpension, die ab dem 62. Lebensjahr für drei Jahre genutzt wird.

Bei der Teilpension wurden nach Angaben des ÖVP-Klubobmanns die letzten Punkte finalisiert. Konkret soll die Teilpension einen schrittweisen und dadurch späteren Ausstieg aus dem Erwerbsleben bei reduzierter Arbeitszeit ermöglichen. Versicherte, welche die Voraussetzungen für eine Pension – wie die Korridor-, Schwerarbeits-, Langzeitversicherten- oder reguläre Alterspension – erfüllen, können dieses Modell wählen. Die Teilpension erlaubt es demnach, das Ausmaß der bisherigen Arbeitszeit um 25, 50 oder 75 Prozent zu verringern. Dann werde das Pensionskonto für den der Arbeitszeitreduktion entsprechenden Teil der Gesamtgutschrift bis zum tatsächlichen Pensionsbeginn geschlossen und erstmal nur mit dem verbleibenden Teil weitergeführt. Zum Pensionsantritt werden dann beide Teile wieder zusammengezogen. Laut Wöginger ist hier eine „Win-Win-Situation“ erreicht worden, und zwar sowohl für das Pensionssystem als auch für die Menschen, die diese Pensionsart in Anspruch nehmen. Einerseits können die Arbeitnehmer langsam aus dem Erwerbsleben ausgleiten. Andererseits bringe dieses Modell Einsparungen im System, weil noch Beiträge einbezahlt werden, sowohl in den Sozial- als auch in den Steuerbereich. Wöginger geht davon aus, dass mehrere tausend Personen von diesem „guten Modell“ Gebrauch machen werden. Der Beschluss soll noch im Juli im Nationalrat erfolgen. Maßnahmen seien in diesem Zusammenhang im Bereich des öffentlichen Dienstes im Herbst vorgesehen.

Die Regelungen zur Altersteilzeit, bei der Arbeitnehmer keine Abschläge verkraften müssen, gleichzeitig aber weiter im Umfang von 40 bis 60 Prozent beschäftigt sind, sollen den Planungen zufolge mit dem System der Teilpension harmonisiert werden. Soll heißen: Die Altersteilzeit kann dann nur so lange in Anspruch genommen werden, als noch keine Teilpension möglich ist bzw. kein Pensionsanspruch besteht.

In der Bevölkerung begrüßt nach Angaben der zuvor erwähnten Spectra-Umfrage eine klare Mehrheit von 69 Prozent das Vorhaben der Bundesregierung, durch Einführung der Teilpension das Arbeiten im fortgeschrittenen Alter zu fördern. Zustimmung gibt es allerdings auch mit 61 Prozent für die Anhebung des Antrittsalters bei der Korridorpension. Zudem spricht sich mehr als jeder Dritte sogar für eine einmalige oder schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters aus.

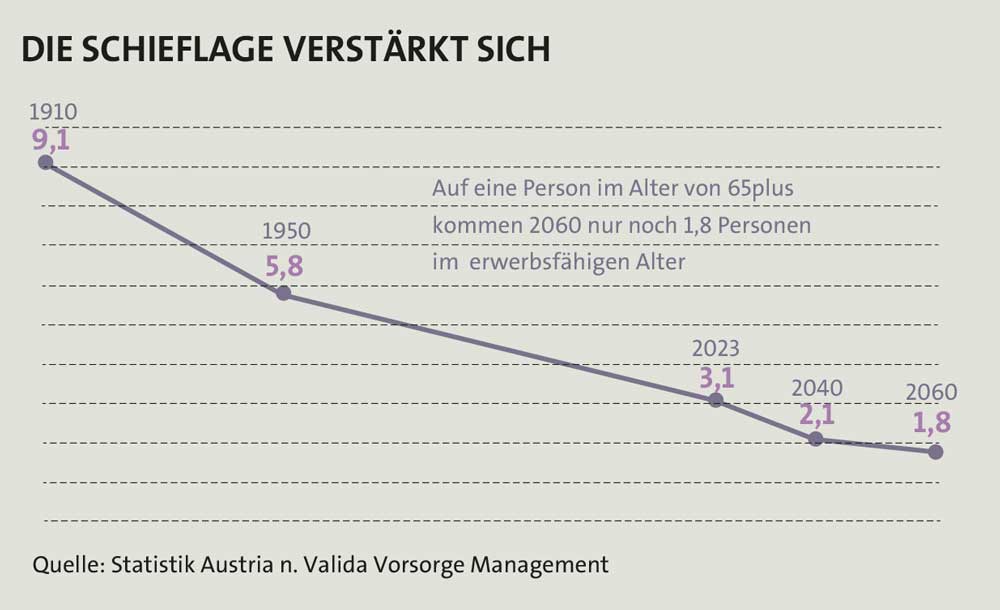

„Das umlagefinanzierte Pensionssystem überzeugt die Österreicher aktuell nicht. Vor allem bei Frauen und jungen Menschen ist der Anteil derer sehr hoch, die nicht davon ausgehen, von ihren späteren staatlichen Leistungen gut leben zu können. Dies führt zu einer breiten Akzeptanz für ergänzende kapitalgedeckte Maßnahmen“, fasst Stephan Duttenhöfer die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen. Der Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Spectra machte auf zwei bedeutsame Entwicklungen aufmerksam. Erstens steigt der Anteil der über 65jährigen stetig an, von 19,7 Prozent im Jahr 2023 auf voraussichtlich 29 Prozent im Jahr 2060. Diese demografische Alterung führt zweitens dazu, dass die Pension einer Person im Alter von 65plus im Jahr 1910 – als das erste Pensionsversicherungsgesetz in Kraft getreten ist – noch von gut neun Erwerbstätigen erwirtschaftet werden konnte, während dafür im Jahr 2023 nur noch gut drei Erwerbstätige zur Verfügung standen. Im Jahr 2060 werden es voraussichtlich nur noch 1,8 Beschäftigte sein (siehe Schaubild auf Seite 65 oben).

Trotz dieser demografischen Prognosen hatte die Alterssicherungskommission Ende 2024 in ihrem Langfristgutachten eine stabile Entwicklung prognostiziert. Die Bundesmittel in der gesetzlichen Pensionsversicherung werden zwar 2023 von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis auf 6,2 Prozent des BIP 2070 steigen. Gleichzeitig würden aber die Ausgaben für Beamtenpensionen von drei auf 0,6 Prozent des BIP sinken. Insgesamt entspreche dies einem Anstieg der Bundesmittel für die Pensionen um 1,1 Prozent des BIP bis zum Ende des Prognosezeitraumes.

„Wir müssen unser sehr gut ausgebautes Pensionssystem auch nachhaltig sichern“, sagt der ÖVP-Klubobmann. Das ausgesprochene Ziel der Regierung ist es, durch die Maßnahmen im Laufe der Legislaturperiode das faktische Antrittsalter in den budgetären Auswirkungen um ein Jahr zu erhöhen. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, soll im Rahmen des „Nachhaltigkeitsmechanismus“ ein Bündel an Maßnahmen zur Verfügung stehen, mit denen die Regierung nachsteuern kann.