Starkregen, Hagel, Stürme, Hochwasser – die Zahl solcher Wetterextreme nimmt zu. Begründet liegt dies in der globalen Erderwärmung, die Menschen, Natur und Infrastruktur zusehends gefährdet. Mit der Häufung extremer Wetterlagen steigt auch der volkswirtschaftliche Schaden. Nach Angaben des Versicherungsverbands Österreich (VVO) verursachten Naturkatastrophen allein 2024 Gesamtschäden in Höhe von 1,6 Milliarden Euro – ein Rekordjahr. Das „Jahrhundert-Hochwasser“ in Niederösterreich im September des Vorjahres schlug mit 1,3 Milliarden Euro zu Buche. Ein beträchtlicher Teil, nämlich 700 Millionen Euro, entfiel auf private Haushalte.

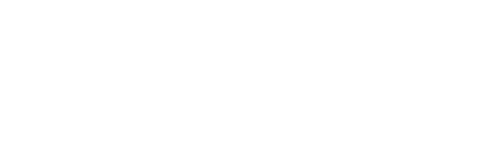

Laut einer im Jahr 2024 erstellten Risikobewertung trifft 719 österreichische Gemeinden „ein signifikantes Hochwasserrisiko“. Betroffen wären davon rund 800.000 Menschen, praktisch jeder Zehnte in Österreich. Die Extremwetterereignisse werden aber nicht nur häufiger, sondern „vor allem intensiver auftreten“, meint WIFO-Ökonom Klaus Friesenbichler. So weisen Starkregenereignisse innerhalb einer Stunde mittlerweile um 15 Prozent mehr Regen auf als früher, was unmittelbar der Klimaerwärmung zugeschrieben wird (siehe Schaubild).

Laut einer im Jahr 2024 erstellten Risikobewertung trifft 719 österreichische Gemeinden „ein signifikantes Hochwasserrisiko“. Betroffen wären davon rund 800.000 Menschen, praktisch jeder Zehnte in Österreich. Die Extremwetterereignisse werden aber nicht nur häufiger, sondern „vor allem intensiver auftreten“, meint WIFO-Ökonom Klaus Friesenbichler. So weisen Starkregenereignisse innerhalb einer Stunde mittlerweile um 15 Prozent mehr Regen auf als früher, was unmittelbar der Klimaerwärmung zugeschrieben wird (siehe Schaubild).

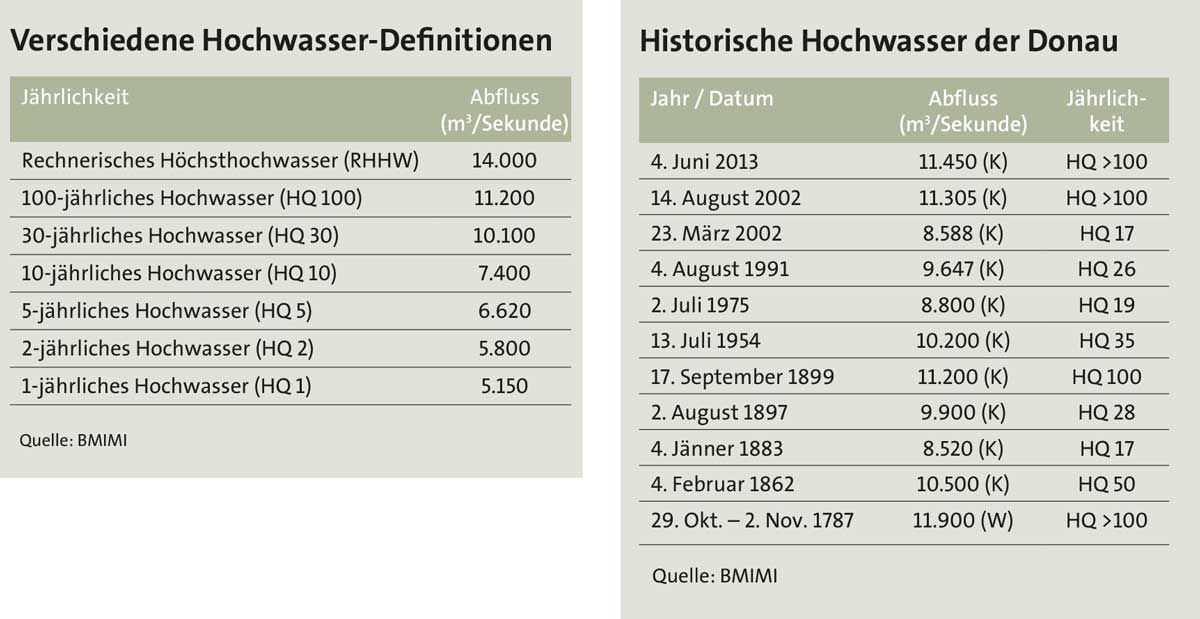

Vor diesem Hintergrund sei vor allem die Entwicklung von Methoden zur schnellen Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen bedeutsam, um darauf abgestimmte Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu können und etwaige Verluste zu begrenzen. Allein seit dem Jahr 2000 gab es bereits zwei Donau-Hochwasser mit einem Abfluss von mehr als 11.200 m3/Sekunde, obwohl mit solchen Ereignissen durchschnittlich nur einmal in hundert Jahren gerechnet wird (siehe Tabellen).

Doch die Experten warnen davor, sich auf nationale Katastrophenfonds und dergleichen zu verlassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Brisanz, wie sich Privatpersonen gegen die Unbilden der Natur und deren finanziellen Folgen absichern können. Versicherungen sind ein zentraler Teil dieser Antwort – doch der Markt ist komplex, und die Deckungen sind nicht immer ausreichend. Mit Standardpolizzen ist man nur bedingt auf der sicheren Seite. Denn Hochwasser, Vermurungen oder Lawinen gehören zu den Risiken, die oft nur teilweise oder gar nicht im Basisschutz enthalten sind.

Doch die Experten warnen davor, sich auf nationale Katastrophenfonds und dergleichen zu verlassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Brisanz, wie sich Privatpersonen gegen die Unbilden der Natur und deren finanziellen Folgen absichern können. Versicherungen sind ein zentraler Teil dieser Antwort – doch der Markt ist komplex, und die Deckungen sind nicht immer ausreichend. Mit Standardpolizzen ist man nur bedingt auf der sicheren Seite. Denn Hochwasser, Vermurungen oder Lawinen gehören zu den Risiken, die oft nur teilweise oder gar nicht im Basisschutz enthalten sind.

„Es gibt keine Universalversicherung, die Schäden nach Unwettern abdeckt – es kommt immer auf den konkreten Schaden an“, betont der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Zudem folgt oft ein monatelanges Warten, bis Gutachten erstellt sind und tatsächlich Kapital für die Regulierung fließt. Auf eine knappe Formel gebracht, muss für Schäden an einem Gebäude nach Unwettern & Co. in der Regel die Gebäudeversicherung herhalten, während die Haushaltsversicherung den Inhalt abdeckt. Darüber hinaus bieten sogenannte Katastrophenpakete erweiterte Leistungen.

Bei einer Eigenheimpolizze sind Haus und Dach für Schäden nach Feuer, Sturm, Hagel, Steinschlag, Felssturz und Austritt von Leitungswasser versichert. Die Ereignisse sind zumeist genau definiert, beispielsweise ist bedingungsgemäß von einem Sturm auszugehen, wenn die Windstärke über 60 Stundenkilometer beträgt. Wichtig ist, auch Nebengebäude und Gartenhäuschen oder Carports mit in die Versicherung einzuschließen. „Einschränkungen gibt es bei ,optischen Schäden’, etwa Lackabsplitterungen bei Fensterbänken, welche ja keine Schäden im Sinne der Bedingungen sind, sondern als Zusatzdeckung aufgenommen werden können“, präzisiert Armin Bertolin, Geschäftsführer der Zillertaler Versicherung VVaG.

Mit der Haushaltsversicherung werden die beweglichen Güter abgesichert, also alles, was im Haushalt zu finden ist, etwa Möbel, Teppiche, technische Geräte, Kleidung, aber auch Gegenstände im Keller. Zusätzlich lassen sich noch Schäden nach Blitzschlag, Wasserrohrbruch, Einbruch, Vandalismus und Raub abdecken.

Die erwähnten Katastrophenpakete finden sich in Eigenheim- oder Haushaltsversicherungen wieder, zuweilen nur als Zusatzbausteine. Sie leisten auch nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen, Vermurungen, Schneedruck und Lawinen. Das Problem dabei seien die häufig sehr niedrigen Leistungen von etwa 5.000 oder 10.000 Euro.

Nicht zu vergessen: die Privathaftpflichtversicherung. Zumeist ist sie in der Haushaltsversicherung bzw. die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht in der Eigenheimversicherung integriert. Diese Versicherungsbausteine springen dann ein, wenn bei jemand anderem ein Schaden entsteht: Wenn z. B. der Sturm den Sonnenschirm von der Terrasse weht und dieser einen Passanten verletzt. Die Versicherung übernimmt den Schaden natürlich nur, wenn er unabsichtlich entstanden ist. Dabei ist zu bedenken, dass die Verschuldensfrage im Schadensfall genau geprüft wird.

Generell gilt: Lieber einmal zu viel prüfen, welche Risiken tatsächlich abgesichert sind und wo sogenannte Sublimits gelten, als im Fall des Falles ohne Schutz dazustehen und so die Existenz zu gefährden. Ein Sublimit bedeutet, dass die Summe, die das Versicherungsunternehmen im Schadenfall zahlt, bis zu einem gewissen Betrag beschränkt ist. Diese Prämienhöhen lassen sich nicht pauschal feststellen. Sie hängen individuell von den Bedürfnissen, Risikoprofilen und Faktoren wie Standort, Gebäudeart und gewünschtem Deckungsumfang ab.

Wichtige Pflichten der Versicherten

Versicherte sollten auch ihre Pflichten kennen. Wesentliche Obliegenheiten sind:

1. Schadenminderungspflicht: Ist zum Beispiel ein Teil des Daches abgetragen worden oder ein Fenster zerbrochen, besteht die Verpflichtung, die Innenräume vor weiteren Schäden zu schützen. Lockere Dachziegel sollten selbstverständlich befestigt, morsche Bäume gefällt werden. Sonnenschirme, Gartenmöbel, Mülltonnen, Blumentöpfe und ähnliche bewegliche Güter müssen bei drohender Gefahr gesichert werden. Türen, Fenster und Rollläden sind vor Verlassen des Gebäudes zu schließen.

2. Meldepflicht: Die Schadenmeldepflicht bedeutet, dass ein Schaden „unverzüglich“ beim Versicherer gemeldet werden muss. So steht es in den Bedingungen.

Die Dokumentation (Fotos machen, ggf. Namen und Telefonnummer von Zeugen notieren) ist zwar keine Pflicht, erleichtert aber die Abwicklung nach einem Schadenfall.

Übrigens: Aufräumarbeiten, wie das Entfernen von Schlamm aus der Garage und das Abpumpen von Wasser, können entschädigt werden, sollten aber dokumentiert werden.

Bei der Helvetia Versicherung verweist man auf die Rekordschäden des Jahres 2024, die die Notwendigkeit eines stabilen Versicherungssystems verdeutlichen. „Zahlungen aus dem Katastrophenfonds sind nicht rechtsverbindlich und decken nur einen Teil der Schäden ab“, sagt Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall bei dem Versicherer und ergänzt: „Wir setzen uns für ein solidarisches Versicherungssystem ein, wie es in anderen europäischen Ländern bereits Standard ist.“ Dort tragen alle Eigentümer unabhängig vom individuellen Risiko einen Beitrag und sichern so eine Vollversicherung zu leistbaren Prämien. Gruber: „Das würde aus Betroffenen Vertragspartner machen – mit Rechtsanspruch statt Bittstellerei.“

Im aktuellen System unterscheidet Helvetia nach Gefahrenarten. Schäden durch Sturm und Hagel sind in voller Höhe versicherbar, während bei Hochwasser meist Sublimits zur Anwendung kommen. Das Unternehmen versucht aber gegenzusteuern: Im Juni 2025 wurde die Eigenheim- und Haushaltsversicherung erweitert. „Zahlreiche Sublimits wurden nach oben hin angepasst, um den gestiegenen Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten Rechnung zu tragen“, heißt es. Neue Zusatzpakete inkludieren etwa auch Photovoltaikanlagen oder Pools. Bei Hochwasser kann die Naturkatastrophendeckung auf bis zu 50.000 Euro erhöht werden (ausgenommen bestimmte Risikozonen).

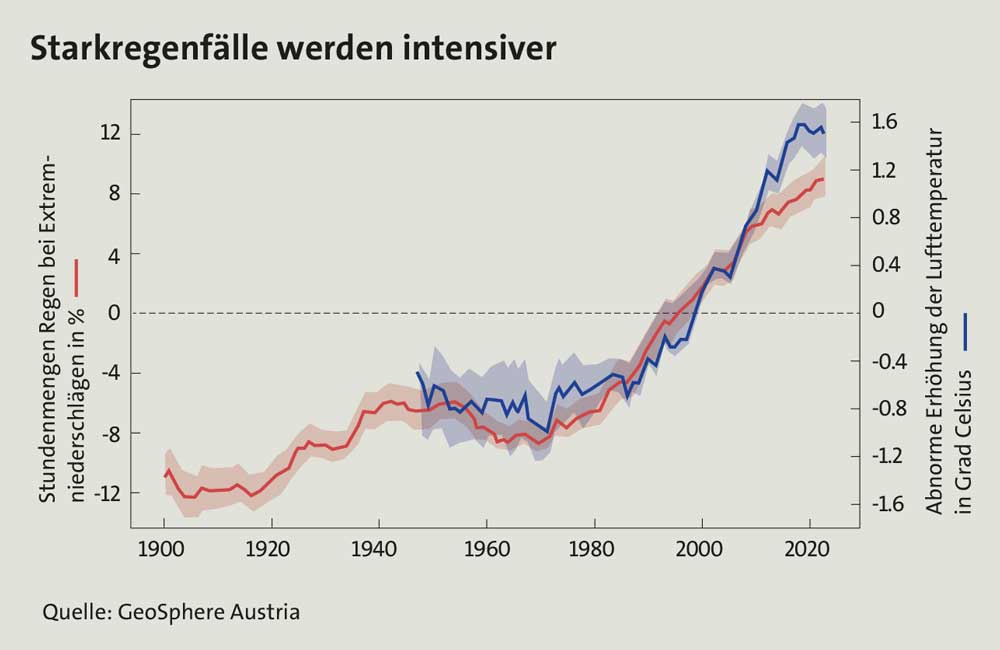

Vor allem aber setzt der Versicherer auch auf Prävention: Ein kostenloser Unwetter-Warndienst sowie die Einbindung der HORA-Risikozonierung sollen Kunden helfen, ihre Risiken besser einzuschätzen. So tritt laut Statistik zum Beispiel ein 100-jährliches Donau-Hochwasser (HQ 100) mit einem Abfluss von 11.200 m3/Sekunde im Durchschnitt einmal in hundert Jahren auf. Ein 30-jährliches Donau-Hochwasser (HQ 30) mit einem Abfluss von immer noch 10.050 m3/Sekunde ist statistisch gesehen im Durchschnitt einmal in dreißig Jahren zu beobachten (siehe Tabelle oben).

Doch können nicht nur Immobilien und deren Inhalte durch extreme Wetterlagen massiv beschädigt werden, sondern ebenso Kraftfahrzeuge. Hier bietet zuallererst die Kaskoversicherung Schutz vor Schäden durch herumfliegende Gegenstände, Hagel, Überschwemmungen oder Stürme. Je nach Kaskovariante gibt es einen Selbstbehalt, der von der versicherten Person zu übernehmen ist. Wenn das Fahrzeug nur haftpflichtversichert ist, gibt es keine Entschädigung. Eine Prämienanpassung scheint in dieser Sparte unausweichlich, angesichts steigender Reparaturkosten und häufigerer Schadensereignisse. „Die Zeiten sind für Versicherer herausfordernder geworden – wir müssen reagieren, wenn wir diese Risiken langfristig absichern wollen“, sagt der Helvetia-Vorstand.

Auch bei der Wiener Städtischen Versicherung sieht man die Dringlichkeit: „Versicherungen sind bei Naturkatastrophen von großer Bedeutung – für private Haushalte wie für die Wirtschaft“, sagt Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Sie verweist auf die enormen Zahlungen ihres Hauses: Seit 2010 wurden rund 1,5 Milliarden Euro an Schäden aus Naturkatastrophen abgewickelt. Während der langjährige Durchschnitt bei knapp 100 Millionen Euro pro Jahr lag, ist der Wert in den letzten fünf Jahren auf 154,7 Millionen Euro jährlich nach oben geklettert – Tendenz steigend.

deckungen oft zu gering

Klassische Modelle wie Eigenheim-, Haushalts- und Kaskoversicherungen stoßen bei Hochwasser und Überschwemmungen an ihre Grenzen. Zudem verfügten laut Wendler rund 75 Prozent der Versicherten nur über eine Basisdeckung von maximal 20.000 Euro im Rahmen einer Bündelversicherung. Je nach Risikolage ist zwar eine Erhöhung möglich, jedoch nicht unbegrenzt: In den risikoreichsten HORA-Zonen sind Erhöhungen ausgeschlossen. Während Sturmdeckungen in modernen Eigenheimversicherungen inzwischen zum Standard gehören, seien Katastrophendeckungen für Hochwasser, Vermurungen oder Lawinen am Markt schwer verfügbar, insbesondere in den Risikozonen – und eng vom Rückversicherungsmarkt abhängig, stößt Bertolin ins selbe Horn.

Empfehlenswert ist ein jährlicher Polizzen-Check, „um eine Unterversicherung zu vermeiden“, erklärt Wendler. Besonders problematisch sei, dass viele Kunden die Deckungen nicht klar unterscheiden: Sturm- oder Hagelschäden sind bis zur vollen Versicherungssumme gedeckt, während Überschwemmungsschäden nur eine limitierte Deckung kennen.

Auch die Vorstandsdirektorin betont, dass Kostensteigerungen der Branche zusetzen: „Rückversicherer haben ihre Prämien angehoben oder Kapazitäten reduziert. Das wird sich auch bei den Endkunden bemerkbar machen. “ Für kleinere regionale Versicherer sei die Lage oft noch herausfordernder als für die großen Institute. Bertolin: „Früher galt: Feuerversicherung ist ein Muss, alles andere ein ,nice-to-have’. Heute ist eine Elementardeckung ein Muss.“

Geht es nach dem Geschäftsführer der Zillertaler Versicherung ist ein Plus an Prävention zum Pflichtprogramm geworden: Bauliche Maßnahmen, gesicherte Fenster und Türen, gereinigte Dachrinnen. Versicherungsschutz allein reiche nicht aus. „Die Standardversicherungssummen von 8.000 bis 10.000 Euro sind in HQ30-Zonen völlig unzureichend“, betont er.

Den Blick nach vorn gerichtet, erwartet Bertolin oft nur noch eine kurzfristige Verfügbarkeit von Rückversicherungsverträgen. Zudem würden die Tarife stärker risikobasiert kalkuliert. Für denkbar hält der Geschäftsführer der Zillertaler Versicherung sogar eine Pflichtversicherung für Katastrophenrisiken. Die Versicherungswirtschaft in Österreich fordert seit Jahren ein Solidarmodell ähnlich wie in Frankreich oder in der Schweiz – bislang ohne Erfolg.